<南禅寺を訪ねて>

日本の禅寺のなかで最も高い格式を誇り、

京都五山の上におかれる別格扱いの寺。

臨済宗南禅寺派の本山。

1291年(正応4)亀山法皇の離宮を賜り、無関普門(大明国師)が開山。

室町時代は隆盛を極め、「五山之上」に列せられた。

応仁の乱で焼失した伽藍を‘黒衣の宰相’といわれた以心崇伝によって復興。

境内には勅使門、三門、法堂、方丈の伽藍が一直線に、その周辺に12の塔頭が並ぶ。

三門は、藤堂高虎の寄進。方丈(国宝)は、大方丈と小方丈に分かれ、

大方丈は御所の殿舎を、小方丈は、伏見城殿舎を移築したと伝えられる。

亀山法皇が造営した離宮の禅林寺殿を、

正応4年(1291年)に寺に改め禅林禅寺と名づけた。

開山(初代住職)は無関普門禅師(大明国師)、開基(創立者)は亀山法皇。

室町時代には「五山の上」として、日本の禅宗のなかで最も高い位につき、

五山文学の中心地として栄えた。

創建当時の伽藍は応仁の乱で焼失してしまった。

広大な敷地に立つ現在の伽藍は、桃山時代の再建がほとんどである。

<金地院庭園:「鶴亀の庭」>

金地院の方丈前庭は「鶴亀の庭」として有名。

小堀遠州作庭と確証された唯一の蓬莱式枯山水庭園。

禅寺としては珍しく豪快で華やか。庭いっぱいに鶴亀が向かい合う姿を表現。

前面の白砂は、宝船を象徴すると同時に海洋を表し、

鶴島と亀島の中間に郡仙島を象る石を点在せしめ、

その奥の正面崖地には蓬莱連山を表わす三尊石組を配し、

来訪者の萬世を寿ぐ祝儀の庭として非常に格式の整った蓬莱式枯山水庭園である。

<南禅寺ぎんもんど>

かつての近江の豪商、小林吟右門の別荘跡として、贅を尽くしたゆったりとした空間。

落ち着いた数寄屋造りのお屋敷は、趣ゆたかな池泉庭園へとつらなり、

四季折々の風情をゆったりとお楽しみいただける京料理の料亭です。

※リフレッシュできました!

|

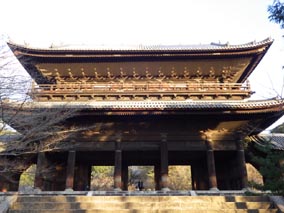

南禅寺(三門) |

5間3戸の荘厳な構えの三門は高さ22m。

別名「天下龍門」と呼ばれ、

日本三大門の一つ。

石川五右衛門が歌舞伎で

「絶景かな」と称した眺め

|

南禅寺(法堂) |

三門を入り正面に建っている伽藍が法堂。

豊臣秀頼の寄進した法堂は、

明治28年に焼失し、

現在のものは明治42年に再建された。

法堂内部の中央には、

釈迦如来像・文殊菩薩・普賢菩薩の

三体がまつられている。 |

南禅寺(方丈) |

桃山時代の建築技術の粋を集めた

寝殿造の優雅な建物「大方丈」と

桃山時代の小書院を移した「小方丈」で構成

「虎の子渡し」 と 「如心庭」 |

南禅院(方丈) |

亀山天皇は、1289年離宮で出家して

法皇となられ、離宮を寄進して

禅寺とし大明国師を開山。

ここは離宮の遺跡であり、また南禅寺発祥の地

鎌倉時代末の代表的池泉回遊式 |

水路閣 |

水路閣は、1888年に建設され、

美しいアーチを描く全長93m。

南禅寺の境内に立つレンガ造りの疎水橋

|

南禅寺 金地院 |

南禅寺塔頭。

足利義持が北山に創建、

1605年崇伝により現在地に移築された。

寺号の金地院とは、釈迦存命の頃、

弟子の須達長者が「金」を布き、「土地」を

買い求めて祇園精舎を造営した。

このように仏に献じたことに倣い、

金地院と称するといわれる。 |

南禅寺 金地院(東照宮) |

徳川家康の遺嘱により江戸時代、

1628年に造営された。京都唯一の権現造様式。

三十六歌仙の額(土佐光起筆)

天龍図(狩野探幽筆) |

南禅寺 金地院(鶴亀の庭) |

亀島: 中央に亀甲石の三尊石、

左端が亀尾石、ビャクシンが植えられている

鶴島: 左下の長形の石は「鶴首石」と呼ばれ、

本来は石橋に使う予定だったという。

「亀島」 と 「鶴島」 |