気分転換に旅先(モチロン仕事)での画像をお届けします!

(印象に残った画像を都度掲載予定です)

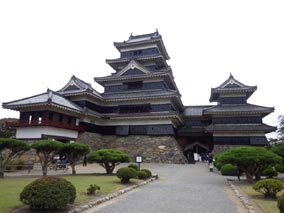

<ぶらり 松本> 約2ヶ月半の品川出張! (8月20日から10月18日) 毎週、松本・長野に通い、平日はホテルと会社の往復でした・・・ そこで、夕方からの会議の前にまたまた松本城散策です! <松本城> 北アルプスの麓、長野県松本市にある国宝・松本城。 戦国時代から江戸時代の初め、日本にはかなりの数の城郭がありましたが、 今でもかつての状態のまま天守が残っている「現存天守」はわずか12。 そのうち五重天守をもつ城は松本城と姫路城だけで、 松本城は現存する日本最古の五重天守なのです。 500年以上前から経つ平地にある最古の城! 黒く堂々とした景観が美しく「カラス城」とも呼ばれています。  ※本日で終了となります。少し残念・・・ いろいろお世話になりました。有難うございました。 |

|

松本城(天守群) |

松本城は標高590メートルの 盆地内平地に位置しています。 平地に築かれた平城です。 松本城天守群は、 大天守・乾小天守・渡櫓・辰巳附櫓・月見櫓 の五棟で形成されています。 大天守と乾小天守を渡櫓によって連結し、 辰巳附櫓と月見櫓が複合された 連結複合式の天守です。 |

松本城(石落) |

石落は、石垣を登る敵兵に石を落としたり、 熱湯等をかけたりして、天守を守る装置でした。 戦いの主要武器が火縄銃となった 戦国末期にはここから這い上る敵兵に 火縄銃を撃ったと考えられています。 |

松本城(武者窓/竪格子窓) |

3連・5連の竪格子窓が見られます。 格子に使われている部材は 13×12cmで、ここからも火縄銃を撃ったと 考えられています。 |

松本城(舟形肘木) |

梁を繋ぐとき、その部分が弱くなるので 下から舟形をした材をあてて強化しています。 柱もいたるところで継がれていて、 修理時に用いられた金輪継ぎ等の技術を 見ることができます。 |

松本城(隠し階:暗闇重) |

下から二重目の屋根がこの階の周囲を 巡ってつくられているため窓が作れません。 戦時は倉庫・避難所として つかわれたと考えられています。 手斧削りによる貝殻状の 「はつり紋」が美しく浮かび上がります。 |

松本城(二十六夜神) |

元和3年(1617)松本に入封した 戸田氏がまつったとされています。 月齢26日の月を拝む信仰で、 戸田氏は毎月3石3斗3升3合3勺(約500kg) の米を炊いて供えたといわれています。 関東地方に盛んだった 月待信仰が持ちこまれたものと解されています。 |

松本城(桔木構造) |

屋根裏を見上げると太い梁が 井の字の形に組まれ(井桁梁)、 四方へ出て軒をつくる垂木の下に、 さらに太い桔木が外側に向かって 放射状に配置されています。 これは天守最上階の重い瓦屋根の 軒先が下がらないように支えるため、 テコの原理を使った装置です |

松本城(月見櫓) |

戦いのない江戸時代初期に築造されたため、 戦いに備えて造られた天守とは 大きな違いがあります。 東西四間×南北三間で、 月見櫓の北側、東側、南側の三方向が 開口部ですが、 柱と舞良戸という横に桟を打った 薄い板戸だけの建物です。 |