気分転換に旅先(モチロン仕事)での画像をお届けします!

(印象に残った画像を都度掲載予定です)

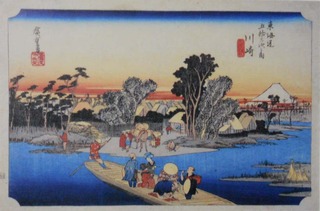

<ぶらり川崎> 川崎宿は 元和(げんな)9年(1623年)、品川・神奈川両宿の 伝馬負担を軽減するために開設されました。 新宿(しんしゅく)・ 砂子(いさご)の2町から始まり、その後、 久根崎(くねざき)・ 小土呂(ことろ)町を加えた4つの村で構成されていました。  ※久しぶりにリフレッシュできました! |

|

川崎大師(八角五重塔) |

八角五重塔は、 昭和59年の当山吉例大開帳ならびに 弘法大師1150年御遠忌を記念し落慶されました。 境内と諸堂宇との調和を考慮し、 さらに真言の様式にかなうよう華麗にして 格調ある「八角」としたものであります。 八角は最も円に近い建造物の形といわれ、 「包容力」「完全性」を象徴しています。 |

川崎大師(遍路大師尊像) |

遍路大師尊像は、 昭和48年(1973年)の弘法大師 ご誕生1200年記念事業として造顕され、 同年5月開眼法要が執行されました。 遍路大師尊像には 健康、健脚を祈念して、 献水されるご信徒の姿が多く見られます。 |

稲毛神社の狛犬(天地睨みの狛犬) |

狛犬は左右が阿吽の呼吸をもって 鋭い眼光で厄魔を祓うと伝えられています。 この狛犬は平成の御大典記念として 製作されました。 右が天を祓い、左が地を祓う という意味が込められています。 上半身についてお願い事のある方は 右の狛犬を、 下半身についてお願い事のある方は 左の狛犬を、 撫でてから御参拝ください。 |