<ぶらり 善光寺>

約2ヶ月半の品川出張!

毎週、松本・長野に通い、平日はホテルと会社の往復でした・・・

そこで、午後からの会議の前に少しだけ善光寺詣りです!

<一生に一度は善光寺参り>

善光寺は極楽浄土の入り口、

一生に一度訪れれば、往生がかなうと信じられています。

そして、善光寺は、宗派、男女、貴賤を問わない、無差別、平等のお寺なのです。

だからこそ、全国から参拝者が毎年大勢訪れる日本を代表するお寺の1つであると言えます。

「遠くとも 一度は参れ 善光寺」と謳われ、

“一生に一度お参りするだけで、極楽往生が叶う”

といわれているありがたいお寺だそうです。

※久しぶりにのんびり過ごすことが出来ました!

|

善光寺(仁王門) |

仁王門は宝暦二年(1752年)に建立

されましたが、善光寺大地震などにより

二度焼失し、現在のものは

大正七年(1918年)に再建。

|

石畳 |

境内地入り口から三門下までの

400メートルに敷かれている石畳は、

正徳四年(1714年)に

江戸中橋の大竹屋平兵衛より寄進。

古来より7777枚あるといわれています。

|

ぬれ仏(延命地蔵) |

享保七年(1722年)に善光寺聖・法誉円信が

全国から喜捨を集めて造立した延命地蔵。

六地蔵は、地獄・餓鬼・畜生・修羅・人・天の

6つの世界で我々衆生を救ってくださる菩薩様

|

善光寺(山門) |

寛延三年(1750年)に建立された

二層入母屋造りの門。

「善光寺」と書かれた額は、

通称「鳩字の額」と呼ばれており、

3文字の中に鳩が5羽隠されています。

|

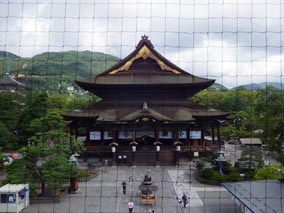

善光寺(本堂) |

江戸時代の宝永4年(1707年)に

5年の歳月を経て完成したもので、

300年の歴史を誇ります。

(撞木造りという独特な建築様式)

|

善光寺(日本忠霊殿・善光寺史料館) |

戊辰戦争から第二次世界大戦に至るまでに

亡くなられた240万余柱の英霊を祀る、

我が国唯一の仏式による霊廟

|

善光寺(経蔵) |

宝暦九年(1759年)に建立された

宝形造りのお堂。

内部中央には八角の輪蔵があり、

その中には仏教経典を網羅した

『一切経』が収められています。 |

善光寺(大勧進) |

大勧進の住職は貫主と呼ばれ、

大本願の上人と共に

善光寺住職を兼ねています。

貫主は代々比叡山延暦寺より

推挙される慣習になっており、

毎朝善光寺本堂で行われる

お朝事(お勤め)に出仕されます。 |

善光寺(駒返り橋) |

仲見世通りが終わり、

山門へ進む参道の入り口にある石橋は、

建久八年(1197年)源頼朝が

善光寺を参詣した時に、

馬の蹄が穴に挟まってしまった為に

駒を返したという話から

「駒返り橋」と呼ばれています。 |